議会での質問・答弁

2025年第1回 2月定例会・予算特別委員会 総務関係 中原ひろみ

1.比治山公園「平和の丘」の構想について

2.スポーツセンターについて

3.ひろしま LMO(エルモ)について

1.比治山公園「平和の丘」の構想について

(中原ひろみ)

おはようございます。日本共産党の中原ひろみです。ひろしまLMOは最後に質疑をさせていただいて、比治山公園平和の丘構想についてから始めさせていただきます。

この比治山平和の丘構想は、被爆70年の平成27年7月に、まちづくり先導事業として策定されました。三つの期間に分けて整備を進めるというものです。

この比治山平和の丘構想は、被爆70年の平成27年7月に、まちづくり先導事業として策定されました。三つの期間に分けて整備を進めるというものです。

1期は既存の施設に磨きをかける。2期は公園の新たな魅力を創出する。3期は放影研、放射線影響研究所の移転後とし、放影研の敷地を活用した新たな施設整備というふうになっておりました。

新年度を見ますと、約1億3000万円の予算でスロープ、動線整備、トイレ改修をはじめ、既存施設の再整備、園路沿いの未利用地整備を実施するということになっております。

これまでに完了した整備とあわせ、新年度の具体的な整備内容を教えてください。

(平和の丘担当課長)

平成29年3月に策定しました比治山公園平和の丘基本計画では、平成29年度、平成30年度を第1期、令和元年度から第2期、放影研移転後から第3期と三つの期間に分けて段階的に整備に取り組むことにしており、現在第2期の整備に取り組んでいます。

これまで第1期では、陸軍墓地やまんが図書館といった既存施設の魅力に磨きをかける整備が完了し、第2期では現代美術館のリニューアルや、第2駐車場周辺から現代美術館へと続く公園のエントランス広場の整備、ピースメッセージ広場への平和へのメッセージを記す碑の設置などが完了しています。

令和7年度は、昨年6月に第2期のアクションプランとして策定した回遊性向上策に基づき、公園内の既存施設等を活用した回遊拠点の魅力向上や、各拠点をつなぐ安全で快適な回遊動線の整備などの基盤整備に取り組むことにしています。

具体的には、回遊拠点の魅力向上では、御便殿広場において、子どもが水遊びできるようにするための人工の滝の改修や、木陰でゆったりとくつろげる休憩施設の整備などに向けた実績を行います。

また、ムーアの広場において、ムーアの彫刻をより印象付けるライトアップ施設や、花壇の整備などに向けた実績を行います。

次に、安全で快適な回遊動線の整備では、まず、園内道線の整備としてムーアの広場について、現在は広場に階段でしかアクセスできないため、車椅子やベビーカー利用者も広場を利用することができるよう、スロープの整備に向けた実績を行います。

また、自動車と歩行者を分離する動線の整備として、公園内を安全で快適に回遊できるよう、エントランス広場付近から遊具広場付近までの園路に新たに歩道を設けるなどの改修工事等を行います。

さらに、まんが図書館および現代美術館にそれぞれ併設されているトイレが老朽化していることから、誰もがより使いやすくなるよう、バリアフリー化や洋式化などの改修のための実績を行います。

この他、売店の除却等により生じた沿道沿いの未利用地への休憩拠点の整備に向けた実績を行います。

(中原ひろみ)

様々な整備されてきましたが、平和の丘構想の有無に関わらずですね、誰もが安全に公園を利用する上では必要な整備だったというふうに考えております。

新年度の整備が完了すれば、この比治山公園の全ての安全対策は完了するのか教えてください。

(平和の丘担当課長)

先ほどご答弁した整備を実施することにより、公園の北側区域については、安全に利用してもらうための整備が完了する見込みです。

また、公園の南側区域については、放影研移転後の敷地を活用した第3期の整備に合わせて、園内道線の整理や照明灯の設置などの必要な整備を実施していきたいと考えています。

(中原ひろみ)

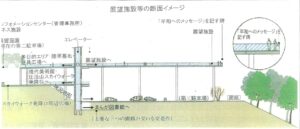

画面に示しました、これは第2期に計画をされております展望施設エレベーターの断面イメージで すね。他に、ランニングコースとかウェルネス施設、レクリエーションエリア、プレーパーク、遊戯施設などを整備することになっておりますが、引き続きこれらの全ての整備をおやりになるのか、見直しをされた施設があればその理由と経緯を教えてください。

すね。他に、ランニングコースとかウェルネス施設、レクリエーションエリア、プレーパーク、遊戯施設などを整備することになっておりますが、引き続きこれらの全ての整備をおやりになるのか、見直しをされた施設があればその理由と経緯を教えてください。

(平和の丘担当課長)

委員ご紹介の施設のうち、プレーパークおよび遊戯施設については、回遊性向上策に基づき、今年度からそれぞれの整備に向けて取り組んでいるところです。

一方で、整備内容を変更または中止したものは、展望施設、エレベーター、ランニングコースとなっています。

展望施設とエレベーターについては、令和元年度に行った市民参加によるワークショップの結果を踏まえて、大規模な展望施設やエレベーターの整備を行わず、小規模でシンプルな展望機能を持たせたエントランス広場として整備することにし、この広場は令和5年度に完成しています。

また、ランニングコースは、展望施設の整備にあわせて、第2駐車場を廃止し、この駐車場に接続する園路を自動車の進入を制限する歩行者専用園路とした上で、その沿道を利用して整備する計画としていましたが、展望施設の整備内容の見直しに伴い、これらの計画も見直しが必要となったため、第2期でのランニングコースの整備を行わないことにしました。

また、ウェルネス施設、レクリエーションエリアについては、収益が見込める施設として、民間事業者等を主体とした施設の整備や管理運営を計画していましたが、ウェルネス施設は、エントランス広場内の芝生広場は手狭である、ある程度の面積が必要であるなどの意見があり、また、レクリエーションエリアは、レクリエーションエリア単体で収益を生み出すことは難しい。第3期のタイミングで一体的に整備した方が良いといった意見があったことから、第3期の整備に合わせて検討することにしています。

(中原ひろみ)

画面に示しましたのは、見直しをされて整備しなくなった展望施設エレベーターの完成イメージ図なんですね。シンプルなエントランスになったということです。地元の意見などをお聞きになって、一定の見直しがされたということでこれは良かったというふうに受け止めております。

それで、平和の丘構想が提案されました10年前に市議団としてこの比治山段原地区の皆さんに、このアンケートを実施した経緯がありまして、そのときに大きく三つの点でご要望がありました。

一つは、眺望の良さを生かして歴史を展望する場所にしてほしい。そのためには定期的な枝の伐採や草刈り、猫対策もしてほしいと。

さらには、桜の時期は華やいでいると。大切な自然を守ってほしいということで、桜の樹勢回復とか桜以外の樹木の管理もしてほしいということでした。

三つ目は比治山の地質は非常にもろいと。豪雨時の土砂崩れが心配なので開発ではなくて災害対策の方が優先されるべきではないかとのご意見などでした。これら3件について現時点の市の対応をお聞きいたします。

(平和の丘担当課長)

まず定期的な樹木の伐採等による眺望確保については、平成30年度から令和2年度にかけてムーアの広場や富士見台などの各展望ヶ所の間伐や剪定、下刈りなどを行いましたが、再び樹木がおい茂っていたことから、昨年度から今年度にかけて再度剪定や下刈りなどを行っており、今後も継続的に眺望の確保に取り組むことにしています。

また、猫対策については、地元やボランティアの方々と市が連携し、地域住民が主体となった地域猫活動が行われており、野良猫の数は減ってきている状況です。

次に、桜の樹勢回復については、公園内には約280本の桜の木がありましたが、老朽化が著しく、朽ちて枯れそうになっているものもあったため、令和5年度から樹勢診断を行った上で、適切な措置により回復可能なものについては、枯れ枝の除去や支柱の設置などの対策を講じており、既に借りてしまったことが確認された場合は伐採しています。

今後は桜の生育環境を整えた場所から順次、新たな桜を植樹することにしています。

また、桜以外の樹木や樹林については、先ほどご答弁した展望箇所からの眺望確保に加えて、防犯対策も含め、気持ちよく散策できる明るい樹林環境への転換を図るため、昨年度から今年度にかけて比治山交番前から御便殿広場までの園路沿いの樹林の間伐や剪定などを行っています。

最後に、公園内の急傾斜地の土砂崩れ防止対策については、公園の樹林管理に当たっての利便保護の観点から、樹木の間伐を眺望が楽しめる展望箇所や園路沿いにとどめるとともに、大きく成長した樹木は伐採しないことにしています。

また、法面の防災対策の必要が生じた場合には、公園管理者である南区役所において、防災対策工事を実施しており、平成30年度には公園西側の斜面が一部崩れたため、法面防災工事を行い、令和3年度に完了しています。

(中原ひろみ)

あの画面に示しましたのは、構想時に基本構想で示された危険区域図であります。比治山公園の外 周は土砂災害警戒区域および特別警戒区域に指定されております。

周は土砂災害警戒区域および特別警戒区域に指定されております。

それで、現在指定地域において崩れているところはないんでしょうか。

市民から危険だとして対策を求める声は届いていないのか。新年度、比治山に関する災害対策の予算はどれぐらいあるんでしょう。

(平和の丘担当課長)

現在民有地に接した外周部に斜面が崩れている箇所はありませんが、公園南東側において、倒木により斜面が露出しているところが1ヶ所あります。

この箇所は既に公園管理者である南区役所において、雨水等により斜面が崩れないようシートで処置をしています。

また、比治山公園の防災対策に係る予算については、これまでに防災対策を行った箇所に近接する法面の崩壊を懸念する声が近隣住民から寄せられたことなどを受け、都市整備局の公園緑地等整備事業の中で、法面防災対策に係る予算を計上しており、令和7年度当初予算7660万円のうち、比治山公園については、公園全体の法面調査に要する経費として、1900万円を見込んでいると聞いています。

(中原ひろみ)

1900万円の予算がついているということですが、今示しました赤い丸のところ、今現在ここはブ ルーシートがかけられております。これは比治山公園内の汐見台という近くに位置する住所的には段原南の法面になります。

ルーシートがかけられております。これは比治山公園内の汐見台という近くに位置する住所的には段原南の法面になります。

この周辺の皆さんから、いつまでもこのブルーシートの状態では非常に不安だということで早期の法面対策を求める声が届いておりますので、現地はこういう状況であります。ぜひ、早期の対応を求めたいと思います。

それで第3期ですが、今広島大学霞キャンパスへの放影研の移転が具体化しつつありますけれども、第3期はどのような施設が整備されるんでしょうか。

(平和の丘担当課長)

放影研移転後の敷地を活用した第3期の整備は、基本計画の総仕上げと位置付けており、平和であることを実感しつつ、芸術文化に親しむことができる平和芸術文化ゾーンとして民間事業者等を主体とした整備や管理運営を視野に入れて、多目的エリアや放影研の職員宿舎を活用して、結婚披露宴も開催できるようなレストランなどを整備する計画としています。

(中原ひろみ)

放影研の前身はAtomic Bomb Casualty Commissionといいまして、頭文字をとって、ABCCと呼ばれてまいりました。

1946年11月26日にアメリカのトルーマン大統領指令に基づいて組織された調査団でして、1947年3月から広島赤十字病院で研究を開始しております。

その後、収集されたデータを水害から守りたいということで、現在の、高台となる比治山に恒久施設として整備されております。

1953年12月までに7万7000名の妊婦の登録、18万1000人名の被爆歴を入手し、全員の家庭訪問を実施されたということです。

被爆者に検査を強制したこのABCCで当時どのような検査が行われたのか、2人の被爆者が残した手記の中からその一部を紹介したいと思います。

1人目は新日本婦人の会広島県本部が所収されております1964年の「木の葉のように焼かれて」、ここに実物を持ってまいりました。この第一集、ここに収められました18歳のはやみちかこさん、ペンネームのようですけれども、「私の血をあげたくない」との手記です。

『私の血を私があげたくないと言っているのが何故、わるいんです?』私はやっとの思いで言った。アメリカ軍人は「アナタ、ソンナコトイッテイイノデスカ?グンポウカイギニマワシマスヨ」と鼻にかかった片言の日本語が、その人の口から吐かれた。

2人目は原水爆禁止広島市協議会が所収されております「加害者への怒り」、1966年に収められた中島良江さんの「こんな恥ずかしい思いを」との手記です。

『私がABCCに行ったのは小学校5年生から中学校3年生までの5年間である。私はおそろしさと恥ずかしさで、頭から足の先まで真っ赤になったようにボーとしながら、言われるままに裸になって、その白い板の前に立った。すると、四方からライトを当てて写真を撮った。もう1枚といって真横にしてまたパチリと撮った』

このように、被爆者は被爆という悲惨な体験をこうむった上に、人体への影響調査だとして、全員が裸にされ、細かく検査された場所であります。特に異性のアメリカ軍人の前で全裸にさせられ、丸裸でいろんな角度から写真を撮られた女性たちにとって、どれほど屈辱的であったでしょうか。

それだけではありません。被爆者が亡くなりますと、解剖し、臓器は標本として勝手にワシントンにある米陸軍病理学研究所に送られたといいます。

このようなABCCの人権侵害のやり方に被爆者の怒りと不満、反発が高まる中、1975年にABCCは現在の放射線影響研究所に衣替えしたという経緯がございます。

被爆者を治療もせず、モルモット扱いしていたデータはアメリカの核兵器開発の研究にも使われた。これは放影研がアメリカのエネルギー省の所管であることからも明らかであります。被爆者にとっては二重三重に許し難い人権侵害です。

このような場所に結婚式場ができるようなレストランはふさわしくないと考えるものです。少なくとも見直すべきではないでしょうか。

さらに、被爆80年を機に、放影研の移転後は、全ての建物を解体するのでなく、一部でも残して被爆者を研究材料として取得してきた歴史の遺産として、放射線被ばくについて詳しく正しく学べる資料館として整備をされてはいかがでしょうか。

(平和の丘担当課長)

比治山ホールは日本を代表する建築家の1人である前川國男氏の設計により、昭和28年に建設されたもので、これまで放影研の職員宿舎として使用されてきたものです。

この比治山ホールは、平成26年には広島県が主催する「ひろしまたてものがたり」における魅力ある建物100セレクションにも選出されているなど、貴重な建物であることから、基本計画では、その建物を活用し、レストランを整備することにしています。

こうした中、当該施設を含む第3期整備の具体的な整備内容については、放射線影響研究所移転後の敷地を活用した施設整備を内容とする広島市博物館基本構想の取り扱いを整理する必要があることや、放影研の建物や比治山ホールに近代建築としての歴史的文化的な価値を認め、保存活用を求める声があることなどを踏まえつつ、改めて市民や民間事業者等の意見を聞きながら、検討していきたいと考えており、その際に放影研の建物の活用の可能性も含めて検討することになると考えています。

(中原ひろみ)

ぜひ検討されるということですから、その一部として提案をしたいと思います。

私は放影研の職員宿舎については、広島ユースホステルの復活を期待をするものです。

平成24年4月1日に、この広島ユースホステルは廃止となっております。昭和35年開業から52年間、約78万人の若者が利用した施設であります。安価な宿泊費で国内外の若者を受け入れて、国際交流や平和学習として使えるということで、ユネスコからも平和学習の学習センターの認定を受けていたところですけれども、解体したという残念な経緯があります。

この被爆80年の今年改めて市長の迎える平和を具体化する施設としても、被爆地広島を訪れる若い旅行者が交流し、平和学習できる広島ユースホステルリニューアルを求めておきたいと思います。

あわせて比治山はですね、広島市の被爆の事実と合わせて、加害の視点からも歴史を学習できる条件を持っております。

比治山の陸軍墓地からは被服支廠が見下ろせますし、市民から、糧秣支廠とともに加害の歴史を巡るツアーを企画して、放影研の場所はですね、ツアーの最後に歴史を学ぶ資料館として整備してはどうかとの意見も寄せられております。

歴史は遡ってリセットできません。なかったということにはできないわけです。再整備といいますと、レストランとかにぎわい施設、そういう金太郎飴のような再整備は見直してですね、平和の丘の名前にふさわしい活用を求めたいと思います。

2.スポーツセンターについて

(中原ひろみ)

では次にスポーツセンターに移ります。新年度予算には東区スポーツセンターの空調設備その他改修として1億8047万円、西区スポーツセンターの耐震化非構造部材の耐震対策のための基本設計予算が1440万円計上されております。

この予算で何をされるのかまた、全市の8区の各スポーツセンターにおける同様の改修はどのような状況か教えてください。

(スポーツ振興課長)

まず東区スポーツセンター空調設備その他改修の内容についてですが、これは主に東区および安芸区スポーツセンターにおける空調設備について、冷温水器の故障や老朽化に伴い、運転効率が低下しているため改修を行うものです。

また、その他の区における空調設備の改修の状況についてですが、中区、南区、西区および安佐南区は既に実施しています。

また、佐伯区は令和6年度から7年度にかけて実施しているところであり、安佐北区は今後実施することとしています。

次に、西区スポーツセンターの耐震化非構造部材の耐震対策の内容についてですが、これは過去、大地震により吊り天井が崩落した事例を踏まえて、全市的に取り組んでいる耐震対策の一環であり、西区スポーツセンターにおける基本設計業務を行うものです。

あとその他の区における耐震対策の状況についてですが、中区、南区、安佐南区および佐伯区は既に実施しています。また、東区、安佐北区および安芸区についても今後順次実施することとしています。

(中原ひろみ)

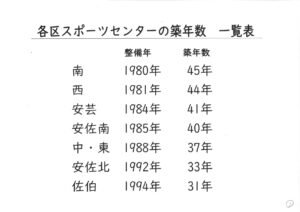

画面には各区スポーツセンターが整備された年ごとに上から並べております。最初に整備されたの は南区でもう築45年。続いて西区スポーツセンター44年と長い経過を重ねてきました。

は南区でもう築45年。続いて西区スポーツセンター44年と長い経過を重ねてきました。

どの区のスポーツセンターでも安心して皆さんスポーツを楽しめるように必要な予算を確保していただきたいというふうなことを求めておきます。

それで、西区スポーツセンターを利用された方から苦情が届きました。なぎなた愛好会の方からなんですけれども、なぎなたご存知のように日本古来の武道でスポーツであります。素足で行います。

西区のスポーツセンター中体育館を利用されたようですが、床がささくれて足の裏に刺さるという苦情でした。

それで先日西区スポーツセンターに行ってみましたけれども、このようにささくれたところにテー プが貼ってあるという状況でした。

プが貼ってあるという状況でした。

それで指定管理者はですね、サンダーをかけて表面削るなどして対応されているようです。

しかし、削りすぎると床の強度がなくなるということで、なかなかその兼ね合いが難しいですというふうなお話でした。床の張替えは市に求めているんですが、とのことでもありました。

そこで聞きます。スポーツセンターの床の張替えはどのような考え方で行われているんでしょうか。

(スポーツ振興課長)

スポーツセンターの床の老朽化対策については、利用者の安全確保を最優先に、スポーツセンターの職員が目視等により定期的に状況を確認し、必要に応じて修繕を行うなど、所要の対策を講じているところです。

(中原ひろみ)

それで、西区スポーツセンターの床の張替えは、直近ではいつされたんですか。

年間利用者数どれぐらいでしょう。早期に床の張り替えが必要だと思いますがいかがでしょうか。

(スポーツ振興課長)

西区スポーツセンターの床の張替えにつきましては、これまで実施はしていませんが、平成7年度に中体育室をサンダー掛けにより改修をしており、その後適宜必要な修繕等を行っているところです。

また中体育室の利用者は、令和5年度実績で4万5137人です。張替えの早期対応につきましては、各区スポーツセンター含むスポーツ施設の改修や修繕につきましては、これまでもその重要度や緊急度に応じて所要の対策を講じているところであり、西区スポーツセンターの床についても引き続き利用者の安全を確保すべく、必要な修繕等を行っていきたいと考えています。

(中原ひろみ)

必要な修繕ということですけれども、床は施設そのものですよね。指定管理者、この4月から西区スポーツセンターも変わりますが、どなたがスポーツセンターの管理者になってもこの床は広島市のものです。

万が一ささくれがあったりとか、サンダーのかけすぎで床が強度不足ということで、どなたか怪我をされたということになりますと、その責任は指定管理者ではなく広島市の責任となります。

そのような事態になってはなりませんので、早期に西区スポーツセンターの中体育館の床の改修を求めておきたいと思います。

それから次は、これもご相談がありました。これは南区スポーツセンターを利用するというバレーボールの親善大会のことなんですが、毎年5月にあるようで、今年も申し込みに行かれたんだということです。

このミックスバレーボール広島親善大会ということなんですが、選手は広域から約120名程度が参加されて、30台以上の駐車場が必要となるんだけれども、指定管理者から、あの4月から指定管理者変わるんで、これまでのように民間企業の駐車場は、借りられないかもわからないと言われ、一体これはどうなったのかと、何が起こったのかということでご相談にみえました。

駐車場が確保できなければ、会場を予約できても試合ができないということです。これまでは現在の指定管理者であります広島市スポーツ協会の皆さんが、周辺の民間企業の駐車場、例えばクマヒラ金庫さんとか、マツダロジスティックサービスさんなんかに置かれる協定を結んでいらっしゃったということで、そのことによって、利用者が安心してスポーツセンターの近くに駐車できて試合ができていたことがわかりました。

私も今回の相談を受けて、そんなご努力を指定管理者がなさっていたことを初めて知ったわけですが、市は知ってらっしゃったのかどうか。それから、この指定管理者を変えたのは市なんですよ、市民が指定管理者変えろって言ったんじゃないんです。

これで指定管理者が変わることで市民に混乱が起きております。これは市が責任を持って対応すべきと思いますが、どのようにされたのか教えてください。

(スポーツ振興課長)

南区スポーツセンターでは大会等の開催により、駐車場の不足が見込まれる場合に、企業の駐車スペースを借りて利用者に開放するなど、現在の指定管理者である広島市スポーツ協会が周辺の企業の協力を得ながら、施設運営を行っていることは承知しています。

この駐車場スペースにつきましては、南区スポーツセンターで大会等の開催時においてはですね、引き続き周辺の企業の協力が得られるよう、先日本市と次期指定管理者が当該企業を訪問しまして、継続利用について了承を得たところです。

この度の指定管理者の変更にあたり、引き続き市民に安心して利用していただけるよう、本市が中心となって、指定管理者の円滑な引き継ぎや、地域団体など地元への説明など責任を持って対応してまいります。

(中原ひろみ)

指定管理者が変わりますと、当たり前のようにできていたことができなくなり、市民が戸惑うということになりますとこれは明らかなサービス低下だと言わざるを得ません。

毎年9月議会にはこの指定管理者の評価が出されてまいります。議会でも議論がされているわけですが、指定管理者に重大な問題がなければ、この指定管理期間を延長継続できるように見直すべきではないかと思いますが、どのようにお考えでしょうか。

(スポーツ振興課長)

本市では、指定管理者のモチベーションを維持し、高めるための対応策として、優良な実績を上げた指定管理者に対して、指定期間の延長を認める更新制を令和3年度から順次導入しており、各区スポーツセンターにおいても、今回から同制度を導入することとしています。

(中原ひろみ)

わかりました。続いてですね、これは、中区スポーツセンターと千田公園隣り合わせで立地しているんですが、これは千田公園にありますテニスの練習ができる壁打ちというものです。

わかりました。続いてですね、これは、中区スポーツセンターと千田公園隣り合わせで立地しているんですが、これは千田公園にありますテニスの練習ができる壁打ちというものです。

まずお聞きします。この壁打ちというのはスポーツなんでしょうか。

(スポーツ振興課長)

壁打ちは、壁に向かってボールを打ち、跳

ね返ってきたボールをさらに打ち返し続けるテニスの練習方法の一つであり、スポーツの一環であると考えています。

(中原ひろみ)

スポーツの一環だということでした。それで壁打ちのこの区画というのは、このスポーツセンターの17台分の屋外駐車場と地続きで一体になってるんですね。

それである市民からですね、不条理な中区スポーツセンターとの手紙が届きました。この方、久しぶりに千田公園を利用されたようです。それは壁打ちをするために行かれたんですが、そうすると、車に「壁打ちの駐車場ではありません」との張り紙がされておりました。

過去に利用した際には、そんなことはなかったのに不可解に感じられまして、スポーツセンターや中区地域整備課の職員に説明を求められたということです。

そうしますと、職員からは、あなたの土地に不法駐車されたら怒るでしょう。それと同じことですと説明を受けたと言います。

この説明に対し、この方はスポーツセンターの土地や駐車場だから、公園利用者は利用してはならないということだろうが、私は市民税を納めているのに不公平ではないかとのご意見でした。

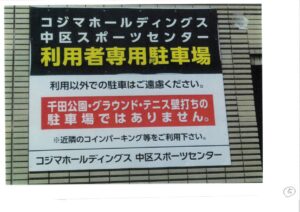

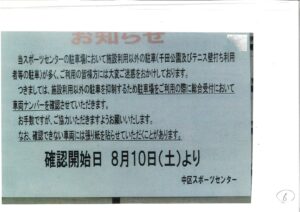

それで、中区スポーツセンター、コジマホールディングス中区スポーツセンターというんですが、 ここの壁にはですね、写真に示しましたように、「千田公園・グラウンド・テニス壁打ちの駐車場ではありません」と書かれた看板が設置されております。

ここの壁にはですね、写真に示しましたように、「千田公園・グラウンド・テニス壁打ちの駐車場ではありません」と書かれた看板が設置されております。

また、お知らせということで、施設以外の駐車場が多くご利用の皆様には大変迷惑をかけていると駐車場を利用した方の車のナンバーを確認する。確認できない車両には張り紙をするという掲示もされております。このような対応と看板はいつから、なぜ設けられた

んでしょうか。

(スポーツ振興課長)

委員ご指摘の大きな看板ですね、こちらは10年以上前に設置されたものであり、また掲示につきましては、昨年8月に設置されたものです。

また、中区スポーツセンターの駐車場については、グラウンドやテニス壁打ちを含む千田公園の利用者が駐車することで、本来利用すべきスポーツセンターの利用者が駐車することができないといったケースが度々生じており、このことについて、スポーツセンターに対し苦情が多数寄せられていることなどから、設置に至ったものです。

(中原ひろみ)

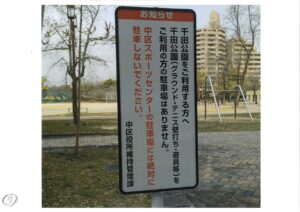

中区役所地域整備課もあの看板を出されてるんですね。そこにはですね、「千田公園を利用する方 へ」としまして、やはり「グラウンドやテニス壁打ち、遊具等ご利用の方の駐車場はありません。中区スポーツセンターの駐車場には絶対に駐車しないでください」とのきつい言葉で書かれてあります。

へ」としまして、やはり「グラウンドやテニス壁打ち、遊具等ご利用の方の駐車場はありません。中区スポーツセンターの駐車場には絶対に駐車しないでください」とのきつい言葉で書かれてあります。

あの地域の公園ですと、地域住民が利用することが前提ですから、駐車場は必要ないということはわかるんですが、このグラウンド、テニス壁打ちというスポーツの場を整備した公園であるにもかかわらず、駐車場が1台もないというのがそもそも問題の根源だと考えます。

それで、テニスコートのある広域公園をはじめ、壁打ちが整備されております他の公園を見ますと、どこにも駐車場は整備されております。佐伯運動公園でありますとか佐伯総合スポーツ公園、瀬野川公園などそうでありました。

それで、中区スポーツセンター建物の西側にありますこの17台の線引き、屋外駐車場を何台か分でも、この壁打ちの方の利用駐車場として使えないのか。どうでしょうか。

(スポーツ振興課長)

先ほども答弁しました通り、グラウンドやテニス壁打ちを含む千田公園の利用者が駐車することで、本来利用すべきスポーツセンターの利用者が駐車することができないといったケースが度々生じていることから、看板や掲示等による対策を講じているところであり、テニス壁打ちのみの利用を認めることは考えていません。

(中原ひろみ)

それじゃあずっと問題解決しませんよね。それで、難しいのであれば、このスポーツセンターが所管するスポーツ振興課の皆さんとこの公園を整備する公園整備課とが連携して、やはり千田公園の一部に駐車場整備できるようにすることが一番私は問題を解決する道だと思うんですが、いかがでしょうか。

(スポーツ振興課長)

委員ご指摘の駐車場整備について、テニス壁打ち施設は、隣接するグラウンドと同様に、千田公園の一部の施設であることから、公園管理部局において整備検討すべき事項であると考えています。

(中原ひろみ)

指定管理者も安心して施設管理ができる。スポーツセンターの利用者も、壁打ちを練習しに見える市民の方も、みんなが楽しくスポーツできるような環境となるようにですね、ぜひ他部局と調整していただきたいし、千田公園は地域の町内の方も清掃などの管理をされておりますのでね、そういう皆さんとも調整しながらぜひ千田公園の一部に駐車場を整備していただくよう求めて、次のLMOに移りたいと思います。

3.ひろしま LMO(エルモ)について

(中原ひろみ)

ひろしまLMOが地域課題を解決する地元力を育てて、安心して暮らし続けられる地域作りに貢献することを願うものです。これまで質疑をしてきましたが、やはり疑問に感じていること、市民意見や有識者会議のご意見を踏まえて一つ一つ疑問が紐解いていければと思い、質疑をいたします。

まず、改正地方自治法が目指す地域住民組織とLMOの関係についてです。

政府は、自治体戦略2040構想をもとに、人口減少などにより、行政が従来担ってきた機能が果たせなくなるとの問題意識から、改正地方自治法では、共助のしくみ作りにより、地域の課題解決に取り組む主体については、法律上も市町村判断で、その位置づけを明確にできるようになりました。

法律では、団体への財産、行政財産の貸し付けや随意契約による事務の委託もできるとしております。

しかし、この制度を使うかどうか、どんな内容にするかは各自治体の判断されるように委ねられております。

よって2月議会の総括質疑で、ひろしまLMOではどんな事務を地域団体に委託する考えなのかとお尋ねをいたしましたが、認識を改めてくれとの答弁でした。

ひろしまLMOは市の裁量により認定団体には市の事務を委ねないというのであれば、そのことを条例に明記すべきではないでしょうか。

(コミュニティ再生課長)

改正地方自治法の目的は、市町村が基礎的な地方公共団体としてその事務を処理するに当たり、地域の多様な主体の自主性を尊重しつつ、これらの主体と協力して、住民の福祉の増進を効率的かつ効果的に図ることでありまして、委員ご指摘のような、本来行政が担うべき役割を地域住民組織に肩代わりさせることではありません。

したがって、法が目的にもしていないことをあえて条例に明記する必要はないと考えております。

(中原ひろみ)

ひろしまLMOは、この改正は地方自治法を根拠にした条例ですから、やはり地域に担わせることもできるということでないのであれば、担わせないのであれば、担わせないというふうに歯止めをかけることが必要ではないでしょうか。

松井市長在任中はね、行政事務を地域団体に担わせることはされないというのかもしれませんが、新しい市長が就任されればですね、この改正自治法を根拠にしたLMOの条例を使ってどんどん地域の団体に事務を委ねていくっていうことにならないという保証はどこにもない。ならないようにさせるためにはやはり条例に明記すべきだというふうに私は考えます。

2月議会の総括質疑では、今後LMOが行う特定地域協働活動と一体的に行うことにより、住民の福祉の増進が図られると認められる本市の事務がある場合は、LMOと合意があれば事務を委託することはあり得ると答弁されています。

一体どうなるのかということなんですが、今は自治体の事務を委託しないけれども、将来的には自治体の事務を行うことになるということなんでしょうか。

(コミュニティ再生課長)

先月の市議会総括質問で企画総務局長がご答弁しましたとおり、本市がLMOへの委託を想定している具体的な事務は現時点ではありませんが、今後LMOが行う特定地域協働活動と一体的に行うことにより、住民の福祉の増進が図られると認められる本市の事務がある場合には、本市とLMO双方の合意のもとで、当該事務を委託することはあり得ると考えております。

(中原ひろみ)

今回の予算質疑の中でもですね、この条例が可決された後には地域の集会所など町内会が管理している施設の整備についても、LMOの交付金使えるようにしたいというふうなお考えも語られました。

これは結局、市が所有する公共施設を地域の認定団体に管理させていくということであって、つまりこれは自治体の業務を地域が担っていく一つの事例ではないかと受け止めたところでありますけれども、改めて地域団体が次々に自治体の事務を担うことがないよう歯止めをかけ、条例に明記されるよう求めたいと思います。

続いて第3条4項です。素案では、まちづくりに関する中長期的な計画を定め、当該計画に基づき団体の運営および活動を行うこととなっておりましたけれども、この条例では後半部分が削除されてなくなっております。

後半部分は、「当該計画に基づき、団体の運営および活動を行うこと」とこの部分がないんです。これなぜ削除されたんでしょうか。非常に大切な条文だと思うんですが、削除理由を教えてください。

(コミュニティ再生課長)

委員のご質問は、昨年11月の総務委員会で報告のあった条例素案では、「まちづくりに関する中長期的な計画を定め、当該計画に基づき団体の運営および活動を行うことと」なっていた条文がこのたびの条例案では、「まちづくりに関する中長期的な計画を定めていること」となり、後半部分の「当該計画に基づき団体の運営および活動を行うこと」という文言が削除されているのはなぜか。また、当該文言を削除すべきではないと思うがどうかというご質問と受け止めてお答えします。

11月の総務委員会で報告した後、本市において各指定要件に係る審査の方法や内容を具体的に検討する中で、地域によっては何らかの事情で、中長期的な計画に記載のある年次計画通りの活動が難しいケースも想定されることを考慮して、こうしたケースが指定の取り消しにつながることのないよう要件を緩和したものです。

また、策定された中長期的な計画通りにLMOの運営が行われることが理想ではありますが、一方で社会経済情勢が変化する中にあって、LMOがPDCAサイクルを実践しながら、着実に地域課題の解決に取り組めるように促していくことも大変重要であると考えております。

そのため、要件を緩和した上で、LMOにおいて、様々な事情の変化等に対応する柔軟性を確保しつつ、中長期的な計画に沿った運営がなされるよう、本市職員等が伴走支援することとしております。

(中原ひろみ)

次は団体の適格性妥当性についてお聞きします。団体として認定する要件として、団体の活動区域である小学校区外でも、規則で定める団体の半数以上がLMOの構成団体でなくても、特定の団体の構成員が役員の半数以上を占めていても、市長が特別の理由があると認めるときはこの限りではないとしておりまして、特定団体としていずれも認めるということになります。

団体の適格性に関して市長の特例が多すぎるなというふうに率直に感じるわけですが、なぜこんなに多くの特例が必要なのか教えてください。

(コミュニティ再生課長)

条例案第3条第3項に規定する指定要件につきましては、例えば地域によっては、旧小学校区や2つの小学校区の単位で地区学校社会福祉協議会が設立され、まちづくりが行われているなど、その状況は様々でありまして、一律の要件を設定することが難しいものがございます。

そのため、地域の実情に応じた柔軟な対応ができるよう配慮して、特例を設けているものでございます。

(中原ひろみ)

民主的な運営とかですね、地域の様々な団体と本当に力を合わせられるLMOになるようにしてほしいというふうに思っております。

続いて第3条3項2についてです。LMOの指定要件として地区学校社会福祉協議会および連合町内会自治会が指定地域団体の必須の要件となっていますが、この各組織の役員は地域住民の総意で選出されているものではありません。

どなたが会長なのか知らないという方の方が多いかと思うんですけれども、そのような任意組織がなぜ必須になっているのか教えてください。

(コミュニティ再生課長)

ひろしまLMOは日常的に顔が見える関係を維持しながら、地域主体のまちづくりが進むよう、おおむね小学校区の単位を活動範囲としておりまして、こうした小学校区におけるまち作りの中心的な役割は、地区学区社会福祉協議会と連合町内会自治会が組織されている地域では、当該連合町内会自治会が担っているという実態があります。

そのため、LMOが地域を代表する団体として機能するためには、両者の参画は欠かせないものと考えております。

(中原ひろみ)

条例を見ますと、個人という言葉がありません。団体ということになっております。多様性を担保する上でもですね、個人も入れるというような仕組みも必要ではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。

(コミュニティ再生課長)

現在のひろしまLMOにおきましても、個人が参画することは可能でありまして、現に個人が構成員となっているLMOがあります。条例案におきましても、指定地域協働活動団体の構成員を団体に限定していないため、現在と同様に個人も構成員となることができます。

(中原ひろみ)

個人も構成員になれるんだったら、なれるというふうに書けば別にいいことだと思うんですけれどもね。

既に条例を作っておりました、まちづくりの条例を作っております茅ヶ崎市とか名張市の条例を見ますと、全ての個人が構成員となることができるというふうに規定されておりますのでね、ぜひそういうふうになればというふうに思っております。

続いて、企業や地域外の主体も指定団体になれるということになっております。そうなりますと、特定の企業に利益が誘導されかねないというふうに危惧される方もいるわけですが、この民間企業の参入のあり方も課題ではないかと考えます。

先日の厚生関係のやり取りの中でも、あの福祉と経済の融合として、LMOの活動によって、民間企業が儲けを出すことも認めるというようなご発言もありました。

そうなりますと、LMOは民間企業が儲けることができる、そういう場なのかなというふうに思うわけですけれども、このLMOの活動の中で、民間企業は儲けを出そうということで、参入してもいいのかどうか、事業者の位置づけをきちんと条例に明記すべきではないかと思いますがいかがでしょうか。

(コミュニティ再生課長)

先日の予算特別委員会厚生関係における市長答弁は、単にひろしまLMOを使い、民間企業が儲けることを推奨するものではなく、民間企業がLMOと連携することで得た利益の全部または一部を地域に還元することでLMOの活動の充実などにつながるといった、地域活動と地域経済の好循環を意図したものでございます。

また、持続可能な地域コミュニティの実現に向けては、事業者の参画は重要なことでありまして、条例の前文に記載しております地域における多様な主体の中に当然に含まれることから、現在作成中のガイドラインにおいて、地域活動の主体として事業者を位置づけた上で、その役割などを明記することにしております。

(中原ひろみ)

明石市もこの条例作っておりまして、ここは「協働のまちづくり推進条例」というふうに呼んだそうですが、この明石市の条例では、営利を主たる目的とする活動は禁止というふうにしっかり条例の中でうたっております。

事業者の役割が大変明記されておりますので、今ガイドラインの中で充実させるということでしたけれども、ぜひひろしまLMOにおいても、事業者の役割をはっきりさせていただきたいということを申し上げておきたいと思います。

それから、市民への周知に関してです。LMOはその共助の力で地域のまちづくりを進めようという目的ですから、置いてけぼりの地域を作らないように全市民全地区を視野に入れるべきというふうに考えるものです。

市民意見でもですね、取り組みが前進していない地域の話こそ聞きたいと失敗例も聞きたいとの声が寄せられております。

新年度を見ますと、広島市指定地域共同活動団体の指定などに関する条例の運用として、シンポジウムを開催する予算約462万円が計上されております。

このシンポジウムの目的と対象者は一体誰か、パネリストはどなたになるのか、いつ開催される予定なのかお聞きします。

(コミュニティ再生課長)

シンポジウムは、持続可能な地域コミュニティの実現に向けて、指定地域協働活動団体となるひろしまLMOの役割や、実践的な運用などに関する啓発を図ることを目的といたしまして、LMOの認定団体や設立に取り組む地域を含め広く一般市民を対象に、条例施行後の10月頃に開催する予定です。

具体的には、基調講演やパネルディスカッション、LMOの事例発表などを行う予定でありまして、パネリストには、指定地域協働活動団体制度やひろしまLMOに関する知見をお持ちの有識者や地域活動実践者などを想定しております。

(中原ひろみ)

一般市民を対象に行うということで、いろんな事例も紹介されるということなんですけれどもね、これまで議会の中でも、LMOになるか否かで、地域の活動への補助率が違うのは、不公平感が拭えないよねというご発言もありました。私もそのように思っております。

市民からも、「LMOで支給された税金で祭りの半被を洗濯したと聞いたけれども本当か」という問い合わせを受けました。このようにLMOの活動が市民間で不公平だとか、不信感を招くようなことにあってはなりません。

それで、このシンポジウムにおいてですね、この地域団体の活動が、自主的で多様な共同活動になっているのか、発展につながっているのか、課題等も含めて発表する場とすることが必要ではないかと思いますが、いかがお考えでしょうか。

(コミュニティ再生課長)

本シンポジウムが参加者にとって有益なものとなるよう、委員のご提案を踏まえつつ今後詳細な開催内容を検討してまいります。

(中原ひろみ)

ぜひまだLMOに、なかなか慣れていない地域でこういう皆さんに、そうだったのかと非常にハードルが少しでも低くなってですね、全ての地区でこのLMOが様々な形で発展していくような、そういう第一歩にこのシンポジウムなってほしいなというふうに思っております。

ここからは有識者会議の意見に関して伺ってまいります。あの有識者会議ではですね、広島市がこの認定団体に対して、3年後5年後10年後中長期的なことを考えてくださいと言うべきだというふうに指摘をされております。

有識者は、「このままだと、とんど祭りを継続すればいいのではないかと思ってしまう」という率直なご意見も出ておりました。私もこのイベント型の活動になりかねないのではないかと危惧をするところです。

それで、各LMOは地域の将来像を含むまちづくりに関する中長期の計画書を策定することになっておりますけれども、現在の各LMOからはどんな地域課題や中長期の計画が出ているんでしょうか。

そしてこの中長期の計画策定に当たって、広島市はどのように携わっているのか教えてください。

(コミュニティ再生課長)

現行の広島LMOの認定にあたって提出を求めている地域の将来像を含むまちづくりに関する中長期の計画書には、当該地区学区の地域課題や課題への取り組みテーマ、テーマごとの取り組み内容、年次計画などを記載していただくことにしております。

そうした中、本市に提出された計画書には、例えば高齢化による担い手不足や地域のにぎわいが足りない、一人暮らしの高齢者が多い、近くに買い物ができるスーパーマーケットがない、交通の便が悪いといった地域課題やそれに対応する取り組みなどが記載されています。

こういった中長期計画は我々が伴走支援の過程においてですね、内容について必要に応じて助言を行ったりとかっていうことの支援を行っております。

(中原ひろみ)

広島市も地域課題に向けてね支援をされているということですが、有識者会議では次のような発言もありまして、なるほどと思ってしまったんですが、社会福祉法人広島市社会福祉協議会は、社会福祉法人社会福祉法第109号第2項に基づくものです。

しかし、各地区学区社会福祉協議会は任意の団体ですので、全く根拠は違うわけですけれども、このLMOの名前がですね、地域の、どこどこ社会福祉協議会というふうに同じだと、このLMOそのものが法人である市社会福祉協議会がやっているんじゃないかというふうに勘違いされるんではないかというご意見がありました。

それで私もですね、有識者のこのご意見を聞いて、なるほどなと思ったんですけどね、広島市はどのように受け止めていらっしゃるのか。LMOを今の名称で各区の地区の名前や地域の名前を使って、社会福祉協議会というふうになっているLMOはいくつぐらいあるんでしょうか。

(コミュニティ再生課長)

委員ご紹介のように地区学区社会福祉協議会が中心となって地域作りを進めてきた地域においては、地区社会福祉協議会の名称や組織も大切にしながら、ひろしまLMOづくりを進めたいとの強い意向をお持ちのところがあったことから、地区学区社会福祉協議会の地域における役割を踏まえつつ、LMOの名称は、各地域において決定するという地域の自主性を尊重し、同協議会をLMOとして認定した事例がありますが、現時点でこうした名称に関する支障は聞いておりません。

また、名称が地区学区社会福祉協議会となっているLMOは、現時点で認定されている64団体のうち11団体あります。

(中原ひろみ)

それぞれの自主性をね、重んじて名前を付けられたということでありますけれども、私はこれまでの任意団体と、このLMOになった認定団体とは、この質が違うというふうに受け止めております。

これまでの学区社協とは質の違う活動を行うという意味からもですね、やはり名前を変えて、さあやるぞというふうなことが望ましいのかなと個人的には考えております。

名張市の条例を見ますと、やっぱり地域づくり組織というものは法人化することが必要ではないかということで、法人化するよう努めるというふうにもなっておりますので、市も今後ね、今のところまだいろんな問題は起きてないということですけれども、法人化を目指せるようなそういう取り組みも必要ではないかというふうに思っております。

関連してお伺いをいたします。第4条ですけれども、社会福祉法人広島市社会福祉協議会に対し、当該支援に必要な協力を求めることができるというふうになっております。

具体的に社会福祉法人の市社協にどんな協力を求めることになるのか。法人である市社会福祉協議会と任意団体の学区社協とはどんな関係になるのか教えてください。

(コミュニティ再生課長)

広島市社会福祉協議会に協力を求める具体的な内容としましては、本市から同社会福祉協議会の基金に出捐を行い、これを原資にして、同社会福祉協議会からLMOに対して、運営助成金等の交付を行っていただくなど現在と同様の内容を予定しております。

また、広島市社会福祉協議会と地区学区社会福祉協議会は異なる団体でありまして、社会福祉法人の広島市社会福祉協議会が、任意の住民団体として地域の実情に応じた様々な地域福祉活動に取り組んでいる地区学区社会福祉協議会を支援しているというふうな関係にあります。

(中原ひろみ)

法人である社会福祉協議会と任意団体の地区の社会福祉協議会とは全く異なる団体だけれども、広島市の方から法人である市社協に基金を出して、そこから各LMOに助成金を出すという今までのそういう関係だということで理解をいたしました。

次は市民から寄せられた疑問がありますので、この場でお尋ねをしておきたいと思います。

一つはですね、これまでは地域のお祭りで町内会費とか、地区内の様々な事業者の皆さんから協賛金、個人の方から募金などを集めてそれを原資として祭りをやってきたけれども、この町内会がLMOの団体になって、この祭りをするとですね、市からその税金で活動するということになると、町内会は二つの顔を持つじゃないかと。二つの財布を持つことになるんじゃないかと、どのように区分けするのかという疑問なんですが、どのように答えればいいでしょうか。

(コミュニティ再生課長)

町内会が町内会費等を原資に活動を行う場合と、町内会が広島LMOから運営助成金に係る補助金を受けて活動を行う場合では、主にその対象者が異なります。

例えば、町内会費等が原資の行事は、町内会員に対象を限定することが一般的だと思いますが、LMOの事業計画に位置づけられた上で、LMOから補助金を受けて、町内会が実施する行事は、対象者を町内会員に限定することなく、町内会員以外の者も参加できるものにしていただく必要があるなどの違いがあります。

(中原ひろみ)

わかりました。要は、町内会の行事は町内会に入ってる人だけが対象だということですね。だけど、LMOになると、その地域全ての人を対象にするということなんですが、ここは今後、公認会計士などもいらっしゃるようですから、その辺はきちんとされるんだというふうに受け止めております。

次は第3条3項の6なんですね。次の行動を行わないということで、「特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党推薦し、支持し、またはこれに反対することを目的とする活動はできない」としております。

これについては異議はありませんが、市民からですね、このLMOで様々な祭りを企画しましたと、開所式に当たっての特定の政治家に挨拶をさせるというようなことは、これは認められるのかどうかというんですが、いかがでしょうか。

(コミュニティ再生課長)

本市としましては、改正地方自治法に基づく指定地域共同活動団体となるひろしまLMOが政治活動に利用されることがあってはならないと考えており、そのために、委員ご紹介の規定を設けたものです。

一方で、地域の行事において、その地域に関係する政治家が来賓などとして招かれ、挨拶をすることは、全国的に広く行われているものであり、こうした行事が特定の政治家の推薦や支持を目的として開催されるものと認められない限りにおいては、そうしたものまでも禁止する意図はありません。

(中原ひろみ)

ということは、地域が開会式どう行うのかと、どなたを呼ぶのかっていうのは地域のLMOの方でお考えになるということですね。わかりました。

それで次は、各LMOにはですね、「活動の計画および実施の状況が公表されていること」というのが規定されております。

透明性のある運営を市民に広く公表するってのは当たり前ですけれども、議会もですね、予算決算で的確なチェック機能を果たす必要があると考えます。

そのためには、この領収書をはじめ、どこに事務所を構えていらっしゃるのか、家賃はいくらなのか、所在地、それから事務局として雇用されますそういう方のお名前、賃金ですね、こういうものを全て税金で行うわけですから、議会にきちんと資料として提出をされて、議会での議論の俎上に上げるべきだと考えますが、どのようになっていくんでしょうか。

(コミュニティ再生課長)

条例案第3条第2項第3号で規定する予算および決算に係る資料および同項第4号で規定する活動の計画および実施の状況の公表につきましては、現状において、ひろしまLMOが作成する年間の収支予算書、事業計画書および収支決算書、事業報告書を、団体の広報紙やホームページなどで公表するとともに、団体が整備した会計帳簿を原則として、住民の求めに応じて公開することにしているところでありまして、条例施行後においても基本的には同様の取り扱いを予定しております。

その際、領収証書につきましては、現状においてLMO運営助成金等の対象となるものは、広島市社会福祉協議会と本市の職員が定期的に会計帳簿と照合するなどの確認を行っておりまして、条例施行後におきましても同様の確認を行うことから、公開の義務付けは考えておりません。

また、事務局で雇用した者の氏名住所につきましては、個人情報保護の観点から公表の義務付けは考えておりません。

なお、LMOに公表を義務付ける情報の内容などにつきましては、ガイドラインなどでお示しする予定となっております。

(中原ひろみ)

市民からはですね、誰を雇うんだろうかみたいなね、声もあるわけです。どうしてもうがった見方をする方もいて、連合会、町内会、学区の皆さんの役員の中での人間関係で雇用するということになるんじゃないかと大変うがった見方ですよ。

そういうことがありますと、やはりこれは大変私はLMOとしては面白くない。やはりきちんと税金で行われるLMOについては、準公務員というような、雇われた人はですよ、準公務員にも匹敵するようなことになるわけでしょ。丸抱え、税金ですから。これを示せないというのは私はいかがなものかなというふうに思うわけですよね。

そういう税金丸抱えで雇用される人がどこのどんな方かっていうのがわからないというのは、ちょっとまたいろいろ揉め事になっては困るなというふうに思っております。

ある町内会長に聞きますと、また裏口を叩かれそうだというような声も聞きました。

自分たちで都合のいいようにやるんだろうなみたいな声もありますので、そういうことがないのだということを誰からも後ろ指を指されるようなことがないような、そういう制度にしなければいけないということを指摘しておきたいと思います。

それで他都市の条例を見ますとね、いいなというものがありました。紹介をしたいと思います。

地域住民の誰もが参加できる話し合いの場の設置義務っていうのがあるんですね。これ非常にいいなというふうに思いましたので、今作成中の規則やガイドラインにおいて、そのような方向へね、ぜひしてほしいなというふうに思います。

みんなが安心して参加できる民主的な団体になることが一番だということを求めたいと思います。

地域福祉に関する市民意識調査というのがありまして、この結果を見ますとね、ここにLMOの出番があるなと、地域の支えの力が必要だなと感じることもありました。

これ年代別に聞いておりましてね、30歳から44歳では、短時間の子どもの預かりっていうのがトップでしたね。

80歳以上の高齢者は、ちょっとした買い物の手伝いしてほしい。通院などの外出を手助けしてほしい。ゴミ出しの手伝いを求めるという声が圧倒的でした。

ひろしまLMOをどう使ってね、どんな組織にするのか、地域をどうしていくのかっていうのは、今模索中だというふうに言っていいかと思います。

そういうことなので、やはりどの地域もこのLMOのことをもっと知る機会を作ろうじゃないかと。LMOはやっぱりこの地域に必要だねということが、やはり合意形成ができるような、そういう場をですね、ぜひ市にもイニシアチブをとって、シンポジウム1回というんじゃなくてですね、地域に出向いてもらって、地域の住民みんなでそういうことができるようになるんですかということが皆さんに認知していただけるような、そういう場をぜひ持っていただきたいし、大いにワークショップであるとかですね、アンケートとか、そういういろんな人たちの地域の声を集約して、本当にいいLMOにしてほしいなというふうに思っております。

改めてひろしまLMOを契機にですね、地域の力が集まって、どこに住んでいても、わが町が一番だと、皆さんがそれぞれ誇りを持ってね、うちにはこんなLMOがあるけんねということで胸を張って言えるような、そういう地域づくりになることを願って、質問を終わります。ありがとうございました。

(地域活性化調整部長)

先ほど委員のご質問の中でですね、領収書や細かい資料につきまして、議会に資料提出すべきだというふうにお問い合わせをいただいたかと思いますので、それについて答弁いたします。

本市といたしましては、指定地域協働活動団体が行う指定地域協働活動団体の状況や、本市による支援の状況などをホームページなどで公開することとしております。

市議会におきましては、そうした情報に加えて既存の予算決算に関する説明資料などをもとにご審議していただくことになると考えておりまして、今、委員ご指摘のような細かい資料を議会の方に提出するということは考えておりません。

(中原ひろみ)

ホームページには見ればわかるということで理解してよろしいですか。わかりました。ありがとうございました。